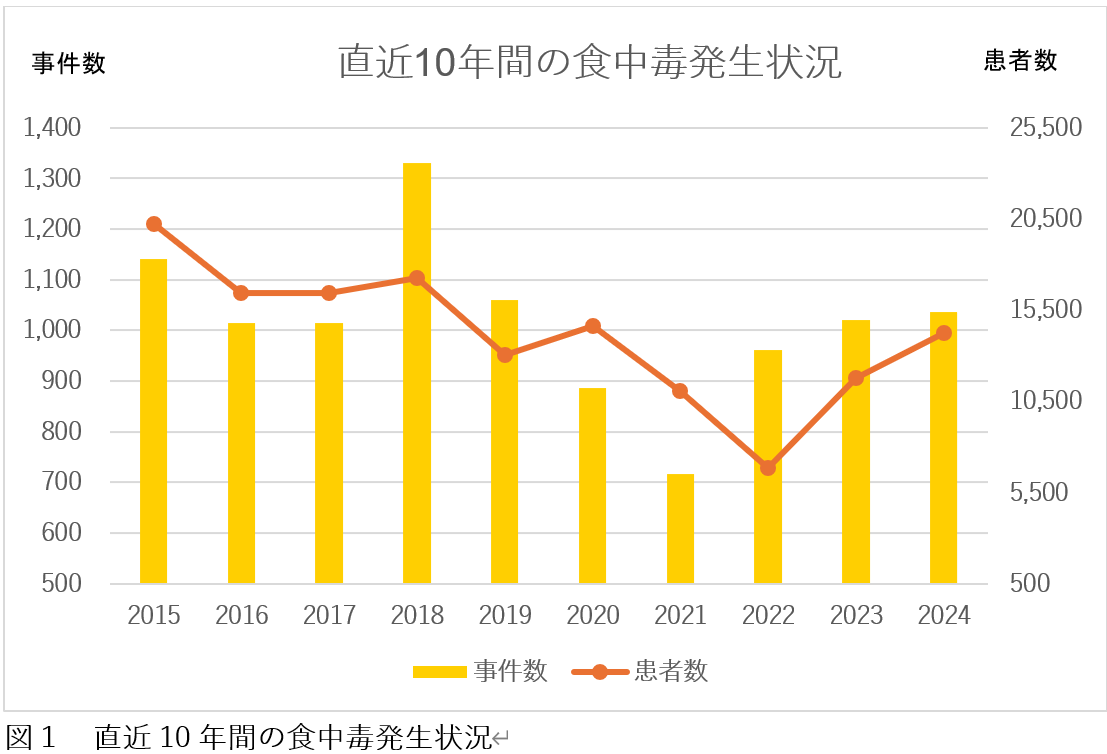

2024年の食中毒事件数と患者数が増加

厚生労働省が3月末に報告した食中毒統計によると、2024年の食中毒発生状況は、事件数1037件、患者数1万4229人で、前年(2023年)の1021件、1万1803人から事件数で16件、患者数で2426人の増加となりました。

改正食品衛生法が公布された2018年前後から食中毒は減少傾向を見せ、コロナ禍の2021年(HACCP制度化が本格施行された年)には患者数・事件数ともに過去最少を記録しましたが、それ以降は事件数・患者数ともに増加に転じ、昨年はコロナ前の2019年とほぼ同水準まで戻りました(図1参照)。

食中毒事件数と患者数の傾向

事件数の傾向

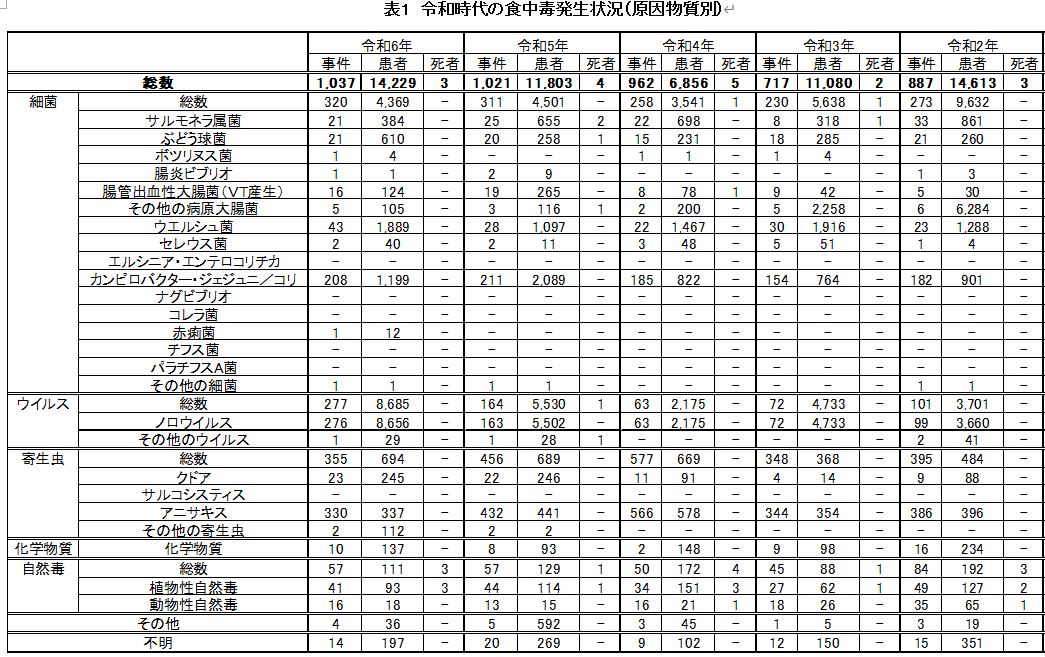

原因物質の上位は、事件数ではアニサキス330件、ノロウイルス276件、カンピロバクター208件で、近年はこの3種が上位を占める傾向が続いています(表1)。

アニサキスは近年、食中毒が増加しているといわれますが、これは「アニサキスのリスクが増加している」ということではなく、「アニサキスの食中毒は以前から起きていたが、きちんと厚生労働省の食中毒統計に報告されるようになった」と捉えればよいでしょう。アニサキス食中毒はほとんどが家庭か飲食店で発生しています。ほとんどの事例で患者数は1人なので、食中毒統計の患者数全体への影響は小さいです。アニサキスは加熱や冷凍が確実な対策となります。

患者数の傾向

患者数の上位はノロウイルス8,656人、カンピロバクター1,199人、ウエルシュ菌1,889人などが上位を占めました(表1)。前年と比べてカンピロバクターは890人減少しましたが、ウエルシュ菌は792人増加、ノロウイルスは3,154人増加し、結果としては前年を大幅に上回る患者数となりました。

これらの3種は、いずれも事件1件当たりの患者数が多くなる傾向があります。HACCPおよび一般衛生管理の適切かつ効果的な組み合わせを考慮することが重要な管理ポイントとなります。

一般衛生管理の重要性

ウエルシュ菌対策は、食品衛生管理計画の中で、加熱や冷却の時間および管理を決めておくことが重要な管理ポイントになります。ノロウイルスとカンピロバクターは、加熱不足による菌の残存が食中毒の原因になるケースもありますが、交差汚染によって調理器具や手指などを介して食中毒に発展するケースもあります。

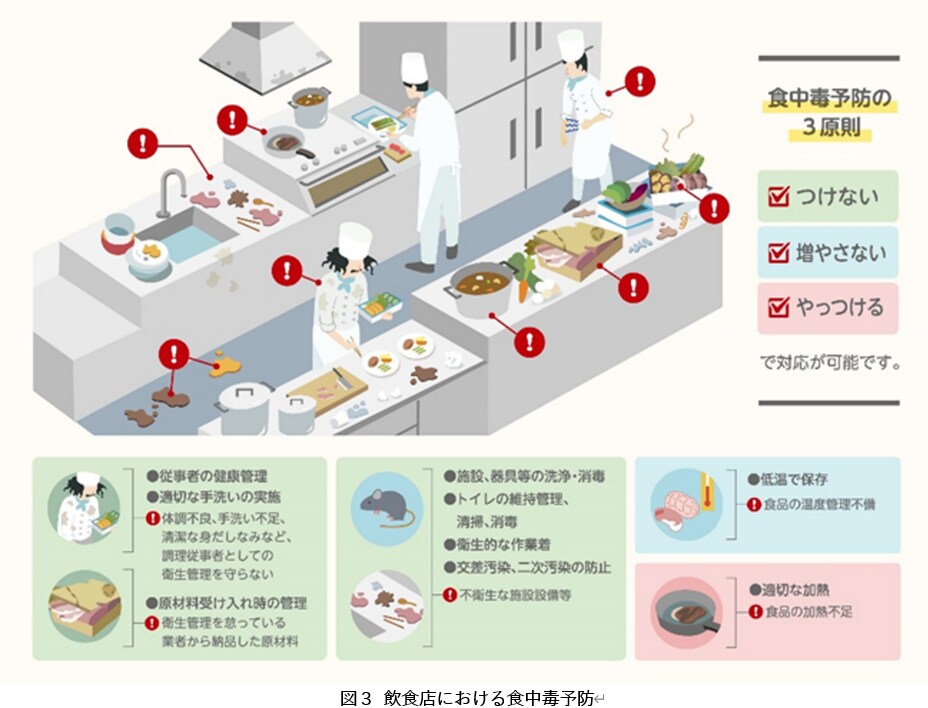

食中毒の大半は、飲食店で発生しています(図2)。そして、飲食店の食中毒の原因は、その多くが一般衛生管理の不備です。食中毒予防の3原則(「付けない」「増やさない」「やっつける」)を運用し、必要に応じて、その管理状況を確認することが大切な取り組みとなります(図3)。微生物検査やATPふき取り検査などは、そうした衛生管理の状況を「可視化」する手段として、非常に有用です。

令和6年に発生した食中毒の原因施設別割合は、事件数(左)、患者数(右)ともに飲食店が半数以上を占める(図2)。

衛生管理は、その運用状況を「科学的根拠」をもって確認することが重要です。洗浄や殺菌などの作業が適切に実施されていることを記録や現場巡回で確認することと、ATPふき取り検査や微生物検査によって衛生状態を「可視化」することが有効です。

大規模食中毒の事例

患者数500人以上の大規模食中毒は、大分県で発生した湧水や当該施設で提供された料理などを原因とするノロウイルス食中毒(患者数595人)の1件のみでした。

死者が発生した事例

死者が発生した事例は、2件(3人)で、原因はいずれも植物性自然毒(イヌサフラン、野生キノコ)でした。

厚生労働省からの注意喚起

①厚生労働省は、2年連続で湧き水が関与する大規模食中毒が発生していることから、一般衛生管理の一環として源泉の管理の徹底を呼びかけています。

②2023年に青森で発生した大規模食中毒(黄色ブドウ球菌、セレウス菌が検出された事例)をはじめ、施設の製造能力を超えた受注が原因と考えられる食中毒が報告されていることから、厚生労働省ではキャパオーバーに起因する食中毒リスクの懸念について注意喚起を行っているところです。

①は2023年に石川でカンピロバクター、2024年に大分でノロウイルスによる食中毒が発生しました。日本では「水は安全」という信頼がありますが、食中毒が起きている以上、対策を講じておかなければなりません。海外では、「水」は表示義務がある原材料であったり、「使用水」は安全管理のモニタリングが必要な一般衛生管理項目となっている場合もあります。

②の「キャパオーバーによる食中毒リスク」は、今後も厚生労働省から注意喚起が続くと思います。 「キャパオーバーによる食中毒」の例としては、例えば原材料の調達が困難になり、サプライヤーを急きょ変更する場合や、保管スペースが足りなくなり常温放置してしまう場合などが考えられるでしょう。前者は、あらかじめBCPの一環として想定しておくことは可能でしょう。後者は、あらかじめ保管スペースを確保して備えるしかないでしょう。また、事業者は「どこまでの受注が可能か?」というシミュレーションをしておく必要はあるでしょう。あらかじめ「どのような状況に陥ると、キャパオーバーになるか?」を想定し、備えておけば、追加の受注をしても問題はありません。それもハザード分析の一環として検討することは可能でしょう。

パンフレット「施設等の能力に応じた食品の取扱いによる食中毒予防

クリーンネス通信の読者にご登録いただけますと、新着記事をメールにてご案内致します。

衛生管理を改めて考える機会に、ぜひご利用ください。